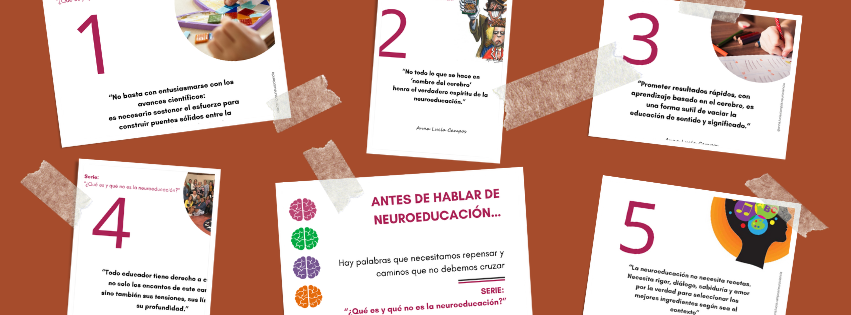

Es necesario sostener el esfuerzo para construir puentes sólidos entre la neurociencia, la psicología y la educación

Pensemos en lo que está detrás de esta primera reflexión.Realmente no basta con entusiasmarnos con los avances científicos para “hacer” neuroeducación.

Sabemos que la neurociencia nos deslumbra, nos ofrece explicaciones, evidencias y bases para crear nuevas herramientas. Pero si queremos transformar verdaderamente la educación, no alcanza con la admiración por el conocimiento científico. Es necesario hacer algo más complejo, más comprometido: construir puentes sólidos y sostenidos entre la neurociencia, la psicología y la práctica educativa.

Con esta característica nació el campo de la neuroeducación: en pocas palabras, la neurociencia debía comprender la base neurobiológica del aprendizaje, partiendo del sentido humano que la psicología aporta a las investigaciones; la educación debía señalar los puntos de mayor complejidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje, para que pudieran ser investigados con mayor profundidad; y la psicología no solo debía seguir aportando a ambas disciplinas, sino también generar condiciones que acercaran la investigación a la práctica educativa —y viceversa.

Desde el inicio, se visualizó un trabajo transdisciplinario, capaz de construir no solo una nueva epistemología o nuevos métodos de investigación, sino también herramientas concretas para transformar los entornos educativos. Sin ese esfuerzo integrador, ya se vislumbraba el riesgo de que los conceptos fueran difundidos y aplicados de forma superficial, descontextualizada o incluso de manera irresponsable, abriendo así espacio a los conocidos neuromitos.

Por ello, la neuroeducación no es simplemente un curso que se dicta a los docentes sobre ciertos descubrimientos del cerebro. Tampoco consiste en entusiasmarse con hallazgos aislados y asumir que, con eso, ya se está transformando la educación. Ese no es el espíritu del campo.

La neuroeducación es compleja. No se organiza en etapas lineales, ni sigue atajos. Implica construir jerarquías de profundidad entre saberes, generar lenguajes compartidos entre disciplinas, y traducir el conocimiento científico para que dialogue con la práctica educativa, sin perder su rigor. Solo después de ese trabajo previo —entre ciencia, psicología y educación— es posible formar verdaderamente a los educadores, y desde ahí, repensar y rediseñar la práctica con evidencia y sentido.

Esta primera reflexión es una invitación a bajar el volumen de las promesas rápidas y a elevar la conversación hacia un lugar más ético, más profundo, más honesto. Transformar la educación no es repetir discursos. Es sostener, con ciencia y con conciencia, el diálogo complejo entre la neurociencia, la psicología y la educación. Un diálogo que no debe romantizarse ni simplificarse, sino ser protegido, nutrido… y respetado.

Quienes me conocen saben que no hablo de la neuroeducación desde afuera. Comencé este camino mucho antes de que la neuroeducación tuviera nombre. He estado allí desde los noventa, construyéndola, cuestionándola, cuidándola.