Entender el propósito original de la neuroeducación nos alejará de los neuromitos.

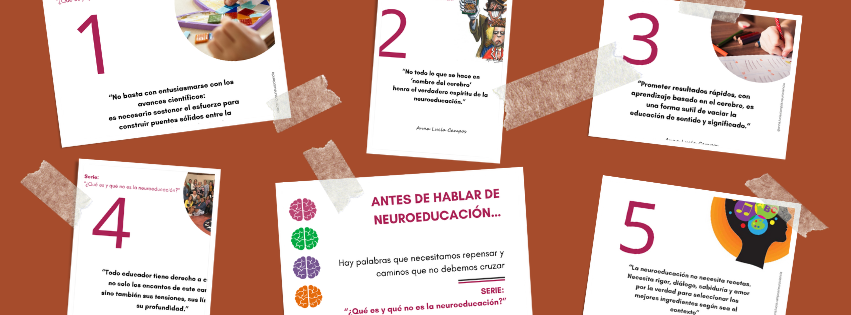

Pensemos en lo que está detrás de esta segunda reflexión. En los últimos años, el entusiasmo por la neurociencia ha llegado con fuerza a los entornos educativos. Y aunque esto podría ser una buena noticia, también ha abierto la puerta a simplificaciones peligrosas. Muchos hallazgos científicos han sido traducidos de forma apurada, descontextualizada o con fines comerciales. Algunas investigaciones exploratorias se presentan como certezas. Se generan promesas que no nacen de la ciencia, sino de la urgencia de resultados inmediatos. Y así, en nombre del cerebro, se han creado cursos, métodos y programas que poco o nada tienen que ver con el espíritu que dio origen a la neuroeducación.

De ahí nacen los neuromitos: ideas que suenan científicas, pero que no lo son. Entre los más conocidos encontramos frases como:

“Solo usamos el 10 % del cerebro.”

“Hay personas del hemisferio izquierdo y otras del derecho.”

“Los niños deben aprender según su estilo de aprendizaje: visual, auditivo o kinestésico.”

“Escuchar música clásica de Mozart mejora la inteligencia.”

O la famosa gimnasia cerebral, que promete mejorar el aprendizaje mediante ejercicios físicos, sin contar con respaldo científico sólido.

Estos neuromitos, aunque muchas veces se enseñan con buena intención, pueden llevar a prácticas vacías, desinformadas y, en el peor de los casos, perjudiciales. El problema no es el entusiasmo. El problema es cuando ese entusiasmo se convierte en espectáculo o en marketing sin base, y se aleja de la profundidad y el compromiso ético que este campo requiere. La neuroeducación no nació para impresionar, aumentar matrículas o categorizar colegios: nació para transformar, en primer lugar, la mente del educador. La neuroeducación no promete resultados rápidos en el aprendizaje, sino que busca hacerles ver a los educadores la importancia del proceso. No pretende llenar aulas de actividades “cerebrales”, sino abrir conversaciones reales sobre cómo aprendemos, cómo enseñamos y cómo acompañamos el desarrollo humano. Por eso, la neuroeducación no es repetir frases con apariencia científica, ni seguir modas pedagógicas con nombre atractivo.

La neuroeducación es una forma de detenerse, de discernir qué estrategias pedagógicas ya se llevan a cabo en las aulas, que facilitan —o no— el aprendizaje. Por ello, es necesario estudiar con rigor para actuar con responsabilidad, pues siempre he cuestionado algo: ¿cómo una escuela o un educador afirma que está “haciendo neuroeducación” si no tiene conocimiento, en primer lugar, del funcionamiento básico del cerebro humano? Esta segunda reflexión es una invitación a proteger el sentido del campo, a desmitificar, a frenar la producción de “enlatados cerebrales” que supuestamente salvarán el sistema educativo. Es una invitación a ir con calma, a recuperar el valor de la formación antes de la acción.

La neuroeducación necesita de científicos, psicólogos y educadores para construir, de forma ponderada, nuevos caminos que lleven a mejores procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ello, siempre he defendido el paso a paso, que empieza por la alfabetización científica del educador, así como por la alfabetización pedagógica del investigador. La neuroeducación es un diálogo que se construye entre disciplinas. Y al cambiar la forma de entender el aprendizaje, cambia también las prácticas pedagógicas. Por eso, no se puede empaquetar como un producto.

Cuando la neuroeducación se convierte en moda, pierde su raíz. Escribo no para imponer verdades, sino para cuidar el sentido de lo que estamos construyendo.